電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0859‐28‐5205

〒683-0104 鳥取県米子市大崎1733‐2

症例報告

顎関節症に対する鍼治療

顎関節症に対する鍼治療

米子信愛鍼治療院 森脇 安浩

はじめに

顎関節症は、顎関節や咀嚼筋の疼痛、開口障害、関節雑音などを主症状とする機能障害の総称である。発症要因として、外傷、ストレス、姿勢異常、歯科的問題など多岐にわたることが知られている。本報告では、異なる経過と背景を持つ2症例に対する鍼治療の効果について検討する。

症例報告

症例1

【年齢】37歳

【性別】女性

【初診日】平成21年

【治療日】令和6年9月

【主訴】右顎関節部の疼痛、開口制限

【経過】4〜5年前から症状出現。

疲労やストレスによる肩こりを契機に症状が悪化する慢性的な経過を示していた。

【初診時所見】

開口障害(軽度)

硬性食品摂取困難

頚肩部および顎関節周囲の筋緊張亢進

随伴症状として肩こり

【治療内容と経過】

使用鍼:ディスポーザブルステンレス鍼0.16mm、0.14mm×40mm

施術部位:頚肩背部、前頚部、顎関節周囲

2回の治療で症状改善

症例2

【年齢】45歳

【性別】女性

【初診日】令和1年

【治療日】令和6年8月

【主訴】右顎関節部の疼痛

【経過】あくび時に急性発症。1ヶ月前からの暑さによる体調不良と歯科治療(インプラント)中の発症。

【初診時所見】

開口・閉口動作に制限なし

咬合時の右下歯茎部痛

関節雑音なし

めまい、胃部不快感、肩こりの随伴症状

【治療内容と経過】

使用鍼:ディスポーザブルステンレス鍼0.18mm、0.16mm、0.14mm×40mm

施術部位:右頚肩部、右鎖骨上窩~前頚部、右顎関節周囲

2回の治療で症状改善、3ヶ月後に他の症状で来院も顎関節の症状維持。

考察

【発症背景の比較

症例1は慢性的な経過を示し、ストレスや疲労との関連が強く、症例2は体調不良期における急性発症であった。両症例とも肩こりを随伴していたことから、頚肩部の状態が顎関節症状に影響を与えている可能性が示唆された。

【治療アプローチの特徴

両症例とも、顎関節周囲だけでなく頚肩部を含めた包括的な治療を実施し、鍼の太さを部位に応じて使い分ける事によって短期間での症状改善が得られたと考えられる。

【治療効果の相違点】

症例1は慢性的な経過であったにもかかわらず2回の治療で改善。症例2は急性発症であり、症状の移行(顎関節痛→側頭部痛)を伴いながらも2回の治療で改善し、3ヶ月後も効果が持続していた。

まとめ

1. 顎関節症に対する鍼治療は、慢性例・急性例ともに有効性を示した。

2. 治療の特徴として頚部から顎関節部までの包括的アプローチし、部位に応じた鍼の太さの使い分けることで少ない治療回数で症状が改善した。

3. 両症例から、顎関節症状と全身状態(特に頚肩部)との関連性が示唆された。

4. 再発性を考慮し、定期的な経過観察から全身状態の管理やストレスのマネジメントが

本報告の2症例は、顎関節症に対する鍼治療の有効性を示すとともに、症状の発症背景や経過に応じた治療アプローチの重要性を示唆するものであった。今後は長期的な予後の追跡もしながら、より多くの症例で検討してさらに有効性を高めていきたい。

【参考資料】顎関節症について

顎関節症とはどのような病気ですか

口を開こうとすると顎関節(耳の穴の前にあります)や顎を動かす筋肉が痛む、あるいは十分には大きく口を開けられない。または口の開け閉めで顎関節に音がする。という症状がでます。一生の間、二人に一人は経験すると言われているほど多くの方が経験します。症状が音だけであった場合、これは首を回したり、肩を動かして音が出るという状況と同じです。そのような音を気にして整形外科を受診する人はいないと思いますが、顎関節の場合、耳のすぐ隣にあるために「音が気になる」という人がいます。しかしこの音を消すためには手術が必要になることから、世界的には「音だけであるなら手術すべきではなく、治療する必要はない」とされています。ですから顎関節症の症状が始まったとしても、痛みや口の開けにくさが一時的だったとか、音だけで他の症状がなければ治療の必要はないかもしれません。ちなみに、音だけであれば最低でも人口の20%近くの人は顎関節の音を持つとされています。また顎関節や顎を動かす筋肉の痛み、あるいは顎関節症による口の開けにくさで、実際に治療が必要になる人は症状を自覚した人の中の5%程度と推定されています。

医療機関に来院される患者さんでは女性が多く、年齢は10歳代後半から増加しますが、20~30歳代で最大になり、その後は年齢が増えるとともに来院する患者さんは減少します。

1.顎関節症はどのように診断するのですか

前に述べた顎関節や筋肉の痛みや口の開けにくさ、関節音のうちの一つがあり、他の病気を否定したときに顎関節症と診断します。一般的には、症状がどのように始まり、どのように変化したかをお聞きし、顎関節や筋肉、口の中を診査し、必要に応じてエックス線撮影やCTによって骨の異常の有無を調べ、骨以外の関節構造や筋肉の問題についてはMRIによって調べる場合もあります。顎関節症で出現する痛みや口の開けにくさは、親知らずの炎症や他の病気でも出ることがある症状なので、顎関節症であることを診断するためには、他の病気によって出てきている症状ではないことを確認する必要があるのです。

2.顎関節症はどんな状態になるのですか

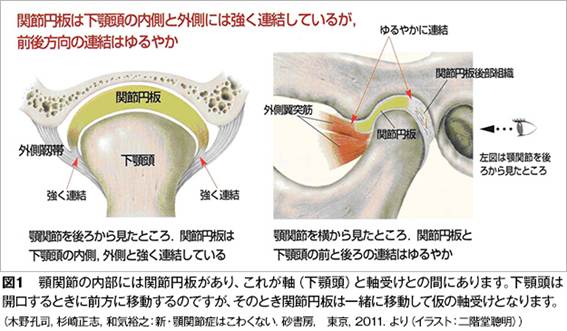

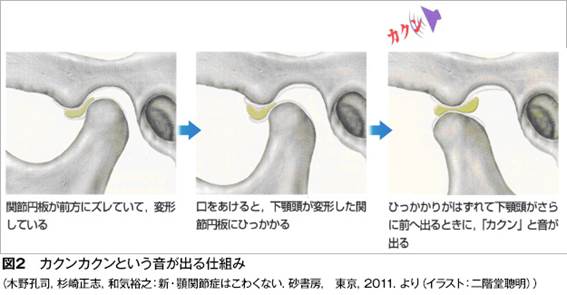

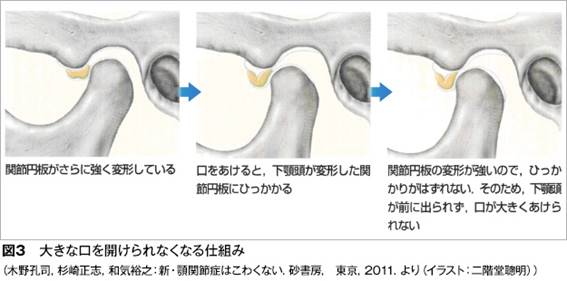

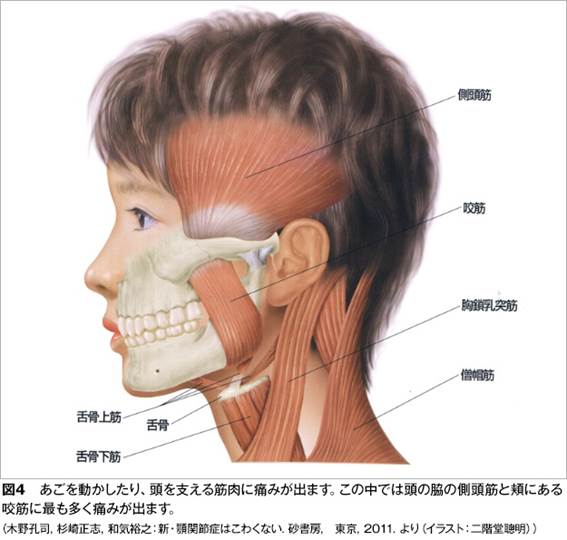

顎関節症の病気の状態(病態)は現在4つに分類されています。最も多いのは関節内にある関節円板(図1)というクッションが前方にずれることで起きる「カクンカクン」という音が出る状態(図2)、あるいはずれがもっと大きくなることで大きな口が開けられなくなる状態です(図3)。特に口が大きく開かなくなると、口を開けたり食品をかもうとするときに痛みが出ます。この2つの状態で来院される方が全体の60%ほどになります。これ以外では顎関節そのものには痛みがないのですが、下顎を動かす筋肉がうまく働かなくなり、口を開けようとすると頬やこめかみの筋肉が痛むという状態(図4)、あるいは関節円板のずれはないのですが、口を開けようとすると顎関節が痛む捻挫に似た状態があります。4番目はこれまでの3タイプほどは多くありませんが、関節を作っている骨が変形するタイプの顎関節症があります。このタイプは長年顎関節症が続いていたり、年齢の高い方に多くみられます(図5)。

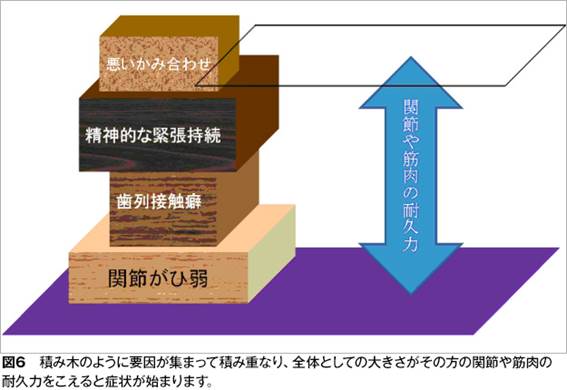

3.顎関節症の原因はなんですか

昔は「かみ合わせの悪さ」が原因と考えられていました。今でも「かみ合わせが悪いと顎関節症を初めとして、全身にも色々な不都合が起こる」という意見もインターネットには沢山あります。しかしもしそれが事実なら、歯科医療事情がまだ整っていない発展途上国には顎関節症患者があふれているはずですが、国際学会に出席してもそのような話しを聞くことはありません。では何が原因なのでしょうか。実は原因を一つに絞ることができないというべきなのです。顎関節症の原因として現在世界的に認められている考え方は「多因子病因説」といいます。関節や筋に負担のかかる要因は色々あります。そのような要因がタイミングよくいくつも集まって負担が大きくなり、その人の持っている耐久力を超えると症状が出るという考え方です(図6)。そのような要因には表1に示すように色々なものがあります(表1)。このような要因の一つ一つは大きなリスクとは言えないので、それぞれを症状に対する「寄与因子」と言います。一つ一つは小さな要因ですが、このような寄与因子が多数集まることによって、症状を起こすほどの原因となるわけです。

まずはじめに、その人が持っている顎関節や顎を動かす筋肉の構造的弱さがあります。この構造が頑丈であればいろいろな負担に耐えられるでしょうが、弱い場合には症状が出やすくなるでしょう。「かみ合わせの悪さ」も寄与因子の一つではありますが、この寄与因子だけで症状を起こすケースはごくまれであると言えます。さらに症状が起きるきっかけとなる外傷があります。転倒して下顎をぶつけて顎関節を傷つけ、それがきっかけとなって顎関節症が始まることがあります。それ以外にも精神的要因としては、例えば不安の持続による筋肉の緊張持続から痛みが生じたり、顎関節を傷つける場合もあります。さらに、とりわけ多彩な要因として行動学的要因があります。この要因は生活や仕事など、日常生活の様々な面で現れるもので、患者さんによって持っている因子がまちまちです。

治療しようとする時にその患者さんの全ての寄与因子を特定することができるなら、それらの寄与因子をできるだけ除いて行くことで、原因に対する治療を進めることができるのですが、全ての寄与因子を見つけるということは非常に困難です。また見つけることができたとしても、除くことができない寄与因子もあります。例えば顎関節の構造がいかにもひ弱だと思われても、それを大きく頑丈にすることはできません。外傷についても、あらかじめ予測することは無理ですから、この寄与因子も除去することは困難です。そういった寄与因子のうち、特に行動学的寄与因子の中で、最近見つかった重要な寄与因子があります。それは必要がない時にも上下の歯を接触させている(かみ合わせている)歯列接触癖(Tooth Contacting Habit (TCH))と名付けた癖です2)。普通、口を閉じていても上下の歯はかんでいないのですが、来院する顎関節症患者さんの8割近くの方たちが口を閉じているときに上下の歯もかんでいるという癖をお持ちでした。この癖があると顎関節や筋肉に持続的な負担をかけることから、顎関節症を引き起こしやすくなることが分かってきました。しかもこの癖を治すと、大部分の患者さんの症状が改善することも明らかになりました。つまり、この癖が数ある寄与因子の中で最大の原因になっていることが分かったのです。このため、顎関節症の患者さんにこの癖をみつけた場合には、先ず一番にこの癖を治すべきということになったのです。

表1 原因となる寄与因子には色々あります。

1. 解剖要因: 顎関節や顎の筋肉の構造的弱さ

2. 咬合要因: 不良なかみ合わせ関係

3.精神的要因: 精神的緊張の持続、不安な気持ちの持続、

気分の落ち込み感覚の持続

4. 外傷要因: かみちがい、打撲、転倒、交通外傷

5. 行動要因:

1) 日常的な習癖

歯列接触癖(TCH)、頬杖、受話器の肩ばさみ、

携帯電話やスマホの 長時間操作、下顎を前方に突き出す癖、

爪かみ、筆記具かみ、うつぶせ読書

2) 食事

硬固物咀嚼、ガムかみ、片側でのかみ癖

3) 睡眠

はぎしり、睡眠不足、高い枕や固い枕の使用、

就寝時の姿勢(うつぶせ寝)、手 枕や腕枕

4) スポーツ

コンタクトスポーツ、球技スポーツ、ウインタースポーツ、

スキューバダイビング

5) 音楽

楽器演奏(特に吹奏楽器)、歌唱(声楽、カラオケ)、発声練習(演劇等)

6) 社会生活

緊張が持続する仕事、コンピューター作業、精密作業、

重量物運搬、人間関係での緊張、

参考資料 ホームページ 日本歯科医師会 歯と口のことなら何でもわかる テーマパーク8020より引用

米子信愛鍼治療院

〒683-0104

鳥取県米子市大崎1733‐2

TEL 0859‐28‐5205

※施術中など電話に出られない時がありますので、その場合はお手数ですが時間をおいておかけ直しをお願いいたします。